News & Topics

2024年6月慢性移植片対宿主病(GVHD)について

慢性GVHDは、同種造血細胞移植を受けた患者さんに発症する合併症で、ドナー由来の細胞が、患者さんの体を他人と認識して起こす免疫反応により、皮膚や肺が固くなったり、口内炎が治らない、下痢が続くなど様々な症状が出て生活の質(QOL)を落としてしまいます。2022年以降、この慢性GVHDに対する治療薬が次々に発売され、治療の選択肢が増えています。その中の体外フォトフェレーシス(ECP)治療は、2023年より当科でも開始しています。それぞれの患者さんに合った治療法を主治医が提案するとともに、血液内科スタッフが診療をサポートさせていただきます。

血液内科の特徴

- 貧血などの良性疾患から造血器腫瘍まで、幅広い血液疾患の診療を行っています。

- 造血器腫瘍の治療は、抗がん剤治療に加え、分子標的療法や免疫療法、移植治療の分野で著しく進歩しています。それぞれの患者さんの年齢、体調、ご希望に合わせて、治療効果の高い適切な治療の提供に努めています。高齢の患者さんに対しては、「負担が少なく有効性の高い治療」をお勧めしています。

- 患者さんが安心して治療を受けていただけるよう、多職種が連携して多角的なサポートを行っています。

代表的な疾患

造血器腫瘍

急性白血病、慢性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫とその類縁疾患、骨髄増殖性疾患(多血症、本態性血小板血症、骨髄異形成症候群)

各種貧血、血小板異常、出血傾向をきたす疾患

特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、再生不良性貧血、後天性血友病など

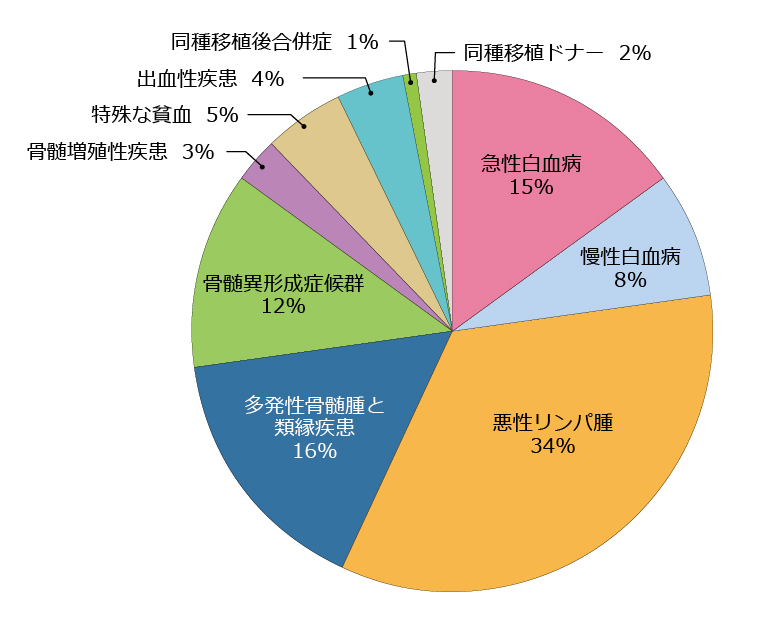

入院患者さんの疾患割合

診療体制

血液病センター(総称)

血液内科

血液専門医を中心とした血液内科スタッフが外来、入院診療を行っています。

血液疾患移植センター

2005年から同種造血幹細胞移植を開始し、100例を超えました。無菌室19床を有し、造血細胞移植認定医が中心となり、移植治療が必要な患者さんには適切な時期に移植を受けていただけるよう体制を整えています。

細胞治療室

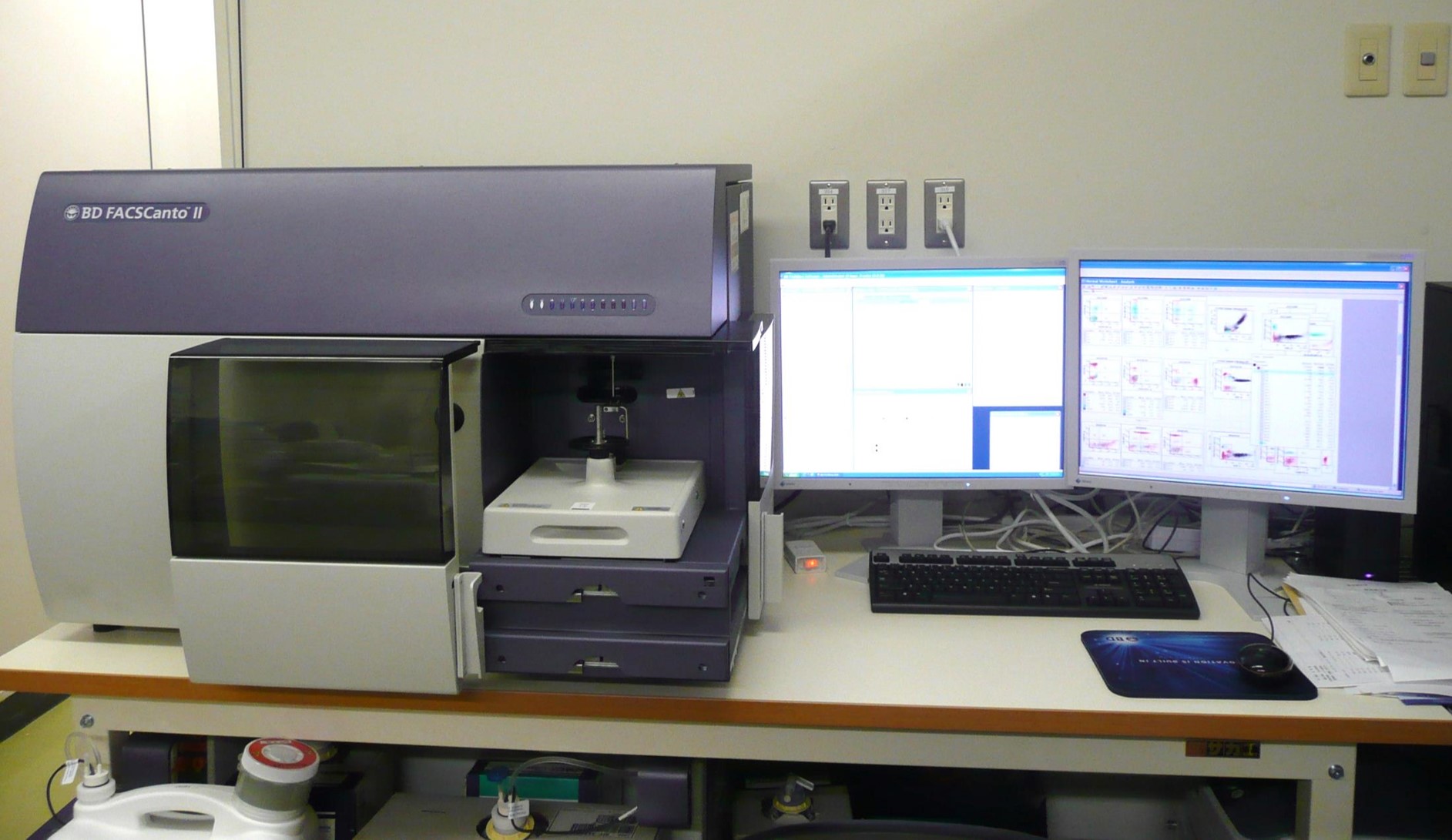

血液疾患専任検査技師が、フローサイトメトリー検査や遺伝子検査を行い、迅速な診断から早期の治療開始につなげています。また、移植治療のための移植細胞の検査、処理、保存を行っています。

チーム医療

血液内科医師、移植コーディネーター、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士等が集まってカンファレンスを行い、患者さんにより良い医療を提供できるように努めています。

診療実績

2023年度の各疾患の新規入院患者数は以下の通りです:急性白血病 12、慢性白血病9、悪性リンパ腫28、骨髄腫9、骨髄異形成症候群17、再生不良性貧血4、自己免疫性血球減少症6名。

2023年の造血幹細胞移植数は 自家末梢血2、血縁者骨髄2、非血縁者骨髄0、臍帯血移植1、の合計5件でした。直近の4年間の合計では32件です。

専門外来

- HTLV-1専門外来

- 造血細胞移植支援外来

- セカンドオピニオン外来

所属医師のご紹介

- 有馬 靖佳 部長 【総合医学研究センター長 兼 血液病センター長】

- 神戸大学 昭和61年卒業

-

- 取得資格

(専門医・認定医等) -

- 日本内科学会認定内科医・指導医

- 日本内科学会総合内科専門医

- 京都大学医学部臨床教授

- 日本医師会認定産業医

- 日本血液学会専門医・指導医・代議員

- 日本造血・免疫細胞療法学会認定医・代議員

- 所属学会

-

- 日本内科学会

- 日本血液学会

- 日本造血・免疫細胞療法学会

- 日本組織適合性学会

- 日本エイズ学会

- 取得資格

- 常峰 紘子 部長 兼 科長

- 香川医大 平成7年卒業

-

- 取得資格

(専門医・認定医等) -

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本血液学会専門医・指導医・評議員

- 日本内科学会認定内科医・指導医

- 日本がん治療認定医

- 日本造血・免疫細胞療法学会認定医

- 日本輸血細胞治療学会認定医

- 骨髄バンク移植調整医師

- 細胞治療認定管理師

- 京都大学 医学博士

- 所属学会

-

- 日本内科学会

- 日本造血・免疫細胞療法学会

- 日本血液学会

- 日本輸血細胞治療学会

- 取得資格

- 田中 康博 医長

- 神戸大学 平成12年卒業

-

- 取得資格

(専門医・認定医等) -

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本血液学会専門医・指導医

- 日本がん治療認定医

- 日本内科学会指導医

- がん薬物療法専門医

- 日本肉腫学会希少がん肉腫専門医

- 所属学会

-

- 日本内科学会

- 日本血液学会

- 日本感染症学会

- 日本臨床腫瘍学会

- 日本リンパ腫学会

- 日本造血・免疫細胞療法学会

- 取得資格

- 青山 有美 医長

- 徳島大学 平成27年卒業

-

- 取得資格

(専門医・認定医) -

- 日本血液学会認定血液専門医・指導医

- 日本内科学会認定内科医・指導医

- 京都大学博士(医学)

- 所属学会

-

- 日本内科学会

- 日本血液学会

- 日本造血・免疫細胞療法学会

- 取得資格

学会認定施設

日本血液学会研修施設

日本造血・免疫細胞療法認定移植施設

日本骨髄バンク認定非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞採取施設

日本輸血・細胞治療学会輸血機能評価認定施設

臨床研究&業績

業績(当院が主たるもの)

論文発表

- Nakamura N, Tsunemine H, Sakai T, Arima N. Biomarkers for predicting response to corticosteroid therapy for immune thrombocytopenic purpura. Br J Haematol. 2023 May;201(4):774-782.

- Nakamura N, Jo T, Arai Y, Matsumoto M, Sakai T, Tsunemine H, Takaori-Kondo A, Arima N. Benefits of plerixafor for mobilization of peripheral blood stem cells prior to autologous transplantation: a dual-center retrospective cohort study. Cytotherapy. 2023 Jul;25(7):773-781. doi: 10.1016/j.jcyt.2023.02.006. PMID: 36914555

学会発表

- 中村 直和、城 友泰、新井 康之、松本 真弓、坂井 智美、常峰 紘子、高折 晃史、有馬 靖佳. 自家末梢血幹細胞採取時のプレリキサホル使用が移植成績に与える影響に関する二施設共同後方視的研究. 第45回日本造血・免疫細胞療法学会総会. 名古屋国際会議場(名古屋). 2023年2月10-12日

- 生成 諒、田中 康博、坂井 智美、常峰 紘子、有馬 靖佳. 成人T細胞白血病に対してHSCT後にLomentospora prolificans感染症を併発し、不幸な転帰をたどった一例. 第85回日本血液学会学術集会、東京国際フォーラム(東京). 2023年10月13-15日

- 松本 真弓、岡 耕平. 安全への新たなアプローチを取り入れた看護師への輸血教育. 第30回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム. 長崎. 2023年10月27日

- 田中 康博、坂井 智美、生成 諒、常峰 紘子、有馬 靖佳. 精巣原発リンパ腫の中枢神経系単独再発に対してthiotepa+busulfanを前処置に自家移植を実施した1例. 第67回日本輸血・細胞治療学会近畿支部総会 リーガロイヤルホテル京都(京都). 2023年11月18日

- 武 修作、田中 康博、生成 諒、常峰 紘子、有馬 靖佳. 当科で治療したランゲルハンス細胞組織球症の2例. 第119回近畿血液学会 千里ライフサイエンスセンター(大阪). 2023年11月25日

臨床研究

院内実施臨床試験

- 網羅的ウイルスPCR検査を用いた多発性骨髄腫に対する自家移植後のウイルス再活性化に関する検討

当院で行った先進医療「網羅的ウイルスPCR検査」を用いて、自家移植を実施した多発性骨髄腫の患者さんを対象とし、ウイルスの再活性化を後方視的に調べることを目的とする。

多施設共同試験

- 成人T細胞白血病(ATL)発症高危険群の同定と発症予防法開発を目指す研究

HTLV-1感染者コホート研究班(Joint Study on Predisposing Factors of ATL Development. :JSPFAD) - 70歳以上の高齢びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者を対象とした高齢者機能評価の意義を明らかにするための多施設前方視的観察研究 (G-POWER)

高齢患者の個別化した治療方針の策定と治療の質の向上を目的とする。 - 慢性移植片対宿主病(GVHD)に対する体外フォトフェレーシス治療(ECP)における医療者の業務量に関する調査研究

慢性GVHDに対するECP実施における人的資源を明らかにすることを目的とする。

- 京都造血幹細胞移植グループの造血幹細胞移植データを用いた移植成績の解析

京都大学医学部附属病院血液内科と関連病院の移植症例を対象としたデータ解析による移植成績改善を目的した検討。 - 造血器疾患における遺伝子異常の網羅的解析研究(G0697)

京都大学血液・腫瘍内科学講座、腫瘍生物学、iPS細胞研究所 臨床応用研究部門が中心になって行われている。 - 骨髄腫関連疾患患者の臨床データおよび治療経過に関する疫学観察研究

関西地区における骨髄腫関連疾患に関する疫学・治療成績・予後についてまとめることを目的とする。

当院における連絡先

〒651-0072 神戸市中央区脇浜町1丁目4-47

Tel: 078-261-6711, FAX: 078-261-6726

神鋼記念病院 血液内科 有馬 靖佳、常峰 紘子